„Zu Polarisierung gehört eben auch eine Wahrnehmung von Debattenkultur“

Das Wissenschaftsbarometer 2025 stellt das Thema Polarisierung in den Mittelpunkt. Zwar nehmen viele Befragte eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung wahr. Fragt man jedoch Meinungen zu kontroversen Themen ab, bestätigt sich dieser Eindruck nicht. Im Interview sprechen Liliann Fischer und Bastian Kremer über Polarisierung und die Rolle von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft.

von Ursula Resch-Esser

Das Wissenschaftsbarometer nimmt in diesem Jahr das Thema Polarisierung in den Blick. Warum habt ihr dieses Thema gewählt?

Liliann Fischer: Wir verstehen das Wissenschaftsbarometer ja auch als Instrument, das auf der Grundlage verlässlicher Daten, aktuelle Debatten versachlichen kann. Das tun wir zum Beispiel schon seit Jahren beim Thema Vertrauen. In der Öffentlichkeit ist häufig von einer Vertrauenskrise die Rede, während wir in unseren Daten schon seit Jahren stabile Werte beobachten. Ähnlich verhält es sich jetzt beim Thema Polarisierung. Aktuell wird die Polarisierung der Gesellschaft hoch und runter diskutiert und verschiedene Medien und öffentliche Akteure überbieten sich in der Dramatisierung. Gleichzeitig gibt es immer wieder insbesondere soziologische Forschung, die zeigt, dass es in Deutschland kaum messbare Polarisierung in Einstellungen zu vielen verschiedenen kontrovers diskutierten Themen gibt – von Migration bis Klimawandel. Das war für uns ein Anlass zu schauen: Was sagen die Daten?

Was sagen denn die Daten, ist die Gesellschaft tatsächlich polarisiert oder wird das vor allem so wahrgenommen?

Liliann Fischer: Ich glaube diese Frage lässt sich nicht abschließend beantworten. Das haben wir in unserer Befragung festgestellt. Wir konnten bestätigen, dass die tatsächlichen Unterschiede in Meinungen zu kontrovers diskutierten Themen sich nicht polarisiert darstellen. Polarisiert verstehe ich dabei im Sinne dieser so genannten Kamelhöcker-Gesellschaft, in der sich die Meinungen der Leute konsequent an den entgegengesetzten Enden des Meinungsspektrums befinden.

Bastian Kremer: Wir sehen dagegen vor allem einseitige Häufungen von Meinungen. Wir haben zu den Themen Migration, gendergerechte Sprache, soziale Ungerechtigkeit und Klimawandel gefragt. Eine Lagerbildung, wie sie oft medial vermittelt wird, gibt es nicht. Bei den Themen Migration und gendergerechte Sprache etwa teilen die meisten Menschen tatsächlich eine ähnliche, eher kritische Meinung. Und beim Thema Klimawandel sehen wir überhaupt keine Konzentration von Meinungen, sondern eine sehr gleichmäßige Verteilung über das ganze Meinungsspektrum. Details dazu haben wir in einem Hintergrundpapier zur Polarisierung aufgeschrieben.

Das sind doch gute Neuigkeiten, oder?

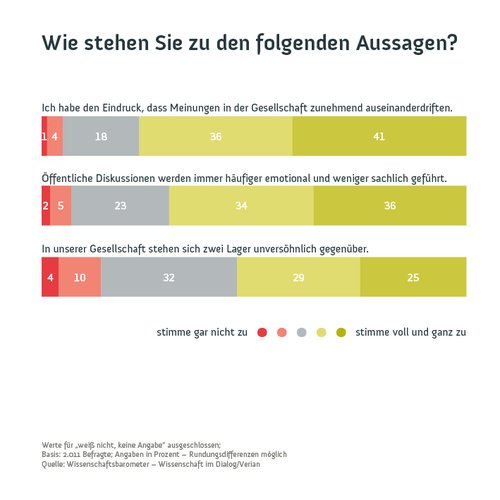

Liliann Fischer: Das könnte man sagen. Wir sehen aber auch, dass es eine relativ ausgeprägte emotionale Distanz zwischen Menschen gegensätzlicher Meinungen gibt. Das bedeutet, ein relevanter Anteil an Menschen empfindet Menschen, die die gleiche Meinung haben wie sie selbst, als sehr sympathisch und Menschen mit der gegenteiligen Meinung als sehr unsympathisch. Das deutet auf eine wachsende Ablehnung anderer Meinungen hin. Zudem sehen wir auch, dass die Menschen die Gesellschaft mehrheitlich als polarisiert empfinden. Diese Empfindung hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie Menschen real miteinander sprechen und sich zueinander verhalten. Diese Empfindung von Polarisierung lässt sich nicht dadurch beeinflussen, dass die Daten eigentlich keine Polarisierung in Meinungen aufzeigen. Zu Polarisierung gehört eben auch eine Wahrnehmung von Debattenkultur, sie ist auch ein Phänomen politischer Aushandlung und natürlich medialer Berichterstattung. Der alleinige Blick auf Meinungsdifferenzen wird dem nicht abschließend gerecht.

Wenn Debatten als so polarisiert wahrgenommen und Menschen mit anderen Meinungen abgelehnt werden, sollte uns das dann nicht eher pessimistisch stimmen?

Liliann Fischer: Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Die Daten des Wissenschaftsbarometers zeigen auch, dass eine Mehrheit der Menschen durchaus bereit ist, mit Menschen anderer Meinung ins Gespräch zu kommen. Dabei ist es ihnen auch deutlich wichtiger, zu dieser anderen Person ein Vertrauensverhältnis zu haben, als etwa einen ähnlichen Bildungshintergrund oder auch eine ähnliche politische Einstellung. Das hat enormes Potenzial. Solange Menschen noch die Bereitschaft haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist eine ganz wichtige Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gegeben.

Was bedeutet das für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation?

Liliann Fischer: Wir sehen in den Daten erstmal ganz klar ein überwiegendes Bekenntnis zu Wissenschaft und Forschung. Die Befragten unterstützen mehrheitlich, dass zu Themen, die sie als kontrovers wahrnehmen, geforscht wird. Darüber hinaus wird Wissenschaft als die beste Methode wahrgenommen, um verlässliche Informationen über die Welt zu gewinnen. Das zeigt meiner Meinung nach, dass Wissenschaft durchaus einen hohen Stellenwert hat. Damit ist es natürlich auch eine Aufgabe von Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft und ihren Beitrag sichtbar zu machen, sowie aufzuzeigen, wie Wissenschaft arbeitet, um ihre Erkenntnisse nachvollziehbar zu machen.

Weniger Menschen als in den Vorjahren fühlen sich gut über Wissenschaft und Forschung informiert, warum?

Bastian Kremer: Diese Frage können wir mit den Daten des Wissenschaftsbarometers nur schwer beantworten, zumal wir keine Daten für die Zeit von 2020 bis 2022 haben. 39 Prozent gaben 2023 an, sich gut oder sehr gut informiert zu fühlen. Wir führen das darauf zurück, dass in dieser Zeit Themen medial sehr präsent waren, die stark mit Wissenschaft und Forschung verknüpft wurden - zum Beispiel Corona. Dass aktuell kein solches Thema die mediale Berichterstattung dominiert, könnte eine Erklärung dafür sein, dass der Wert wieder niedriger ist. Übrigens: An dem Wechsel der Erhebungsmethode in diesem Jahr von Telefon zu Online liegt es nicht. Die dieses Jahr parallel durchgeführte Telefonerhebung ergab fast identische Anteile für Befragten, die sich gut oder nicht gut informiert fühlen.

Deutlich weniger Befragte als in den Vorjahren sind der Meinung, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. Gleichzeitig sinkt der Anteil derjenigen, die denken, dass Wissenschaftler*innen sich nicht in die Politik einmischen sollen. Wie erklärt ihr euch diesen - scheinbaren - Widerspruch?

Bastian Kremer: Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren beobachtet, dass die Zustimmung zu diesen beiden Aussagen einigermaßen synchron verläuft, obwohl sie gegensätzlich sind. Allerdings sind sie auch nicht einfach nur die positive und die negative Formulierung desselben Items. Die Befürwortung, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten, zeigt zunächst einmal den Wunsch der Bürger*innen an, dass die Politik von sich aus ihre Entscheidungen evidenzbasiert gestalten soll. Die Frage, ob Wissenschaftler*innen sich aktiv in die Politik einmischen sollten, nimmt Bezug auf die Zuständigkeit von Forschenden. Es geht also um die Rollenverteilung zwischen Politiker*innen und Forschenden und darum, inwieweit die Bürger*innen eine Vermischung dieser wünscht oder nicht. Wenn in diesem Jahr die Zustimmung zu beiden Aussagen niedriger ausfällt, bedeutet das also, dass einerseits der Wunsch nach wissenschaftsbasierter Politik schwächer zu sein scheint, als in den Vorjahren. Gleichzeitig scheinen aber mehr Menschen eine strikte Trennung der Rollen von Politiker*innen und Forschenden weniger streng zu fordern. Beide Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu bewerten, da wir hier - anders als bei anderen Fragen - einen schwachen Effekt der veränderten Erhebungsmethode sehen.

Du hast es schon angesprochen: In diesem Jahr wurde die Befragung erstmals nicht per Telefon, sondern über ein Online Panel durchgeführt. Warum?

Bastian Kremer: In den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, dass Telefoninterviews immer schlechter dazu geeignet sind, ein wirklich realistisches Stimmungsbild der deutschen Gesamtbevölkerung zu erstellen. Das liegt vor allem daran, dass die Response-Rate von Telefoninterviews immer weiter zurückgeht und mittlerweile bei einstelligen Prozentwerten liegt. Damit steigen gleichzeitig die Kosten für solche telefonischen Erhebungen von Jahr zu Jahr, weil die Interviewer immer mehr Zeit benötigen, bis sie eine ausreichende Anzahl an Leuten befragen konnten Hinzu kommt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen - vor allem Ältere und formal höher Gebildete - stark überrepräsentiert sind. Viele Surveys wechseln deshalb aktuell auf Online Panels - wie zum Beispiel auch der Technik Radar oder das Schweizer Wissenschaftsbarometer. Mit dem Payback Online Access Panel, das wir ab diesem Jahr für das Wissenschaftsbarometer nutzen, haben wir eine sehr große Grundgesamtheit von 34 Millionen Menschen in Deutschland, die sich mit Blick auf die Basis-Soziodemographie und andere Stammdaten nicht von der bisherigen Grundgesamtheit des Wissenschaftsbarometers unterscheidet. Aus dieser Grundgesamtheit werden kontrolliert und postalisch Panelist*innen rekrutiert - Stand 2024 waren es 158.000 in Deutschland. Das schließt eine eigenmotivierte Teilnahme am Panel aus und greift damit dem Problem des Selbstselektionsbias vor. Mit diesem Online-Panel, das eine Response-Rate von über 50 Prozent hat, können wir in Zukunft nicht nur deutlich kosteneffizienter Daten erheben, sondern gleichzeitig auch ein verbessertes und auch realistischeres Bild der Stimmungslage in Deutschland hinsichtlich der Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Wissenschaft und Forschung zeichnen.

Liliann Fischer: Außerdem haben wir den Methodenwechsel bereits seit einigen Jahren vorbereitet, indem wir seit 2021 parallel zur Telefonerhebung bereits online Daten für eine Reihe von Fragen erhoben haben. So konnten wir nachvollziehen, ob es systematische und über die Zeit konstante Unterschiede zwischen den beiden Erhebungsmethoden gibt. Was wir sehen ist, dass der Unterschied bei den meisten Fragen nicht signifikant ist und zudem über die Zeit konstant. Außerdem konnten wir nur wenige Fragen ausmachen, bei denen es wirklich signifikante Unterschiede zwischen den Erhebungsmethoden gab, deren Effektstärke aber immer noch klein ist. Bastian und unser Kollege Sascha Schneider haben dazu ein tolles, ausführliches Hintergrundpapier geschrieben, das ich allen empfehle, die sich noch mehr mit unserer Entscheidung auseinandersetzen wollen.

Weitere Informationen, Grafiken zu zentralen Ergebnissen und Hintergründe zum Wissenschaftsbarometer 2025 finden sich hier: Wissenschaftsbarometer.